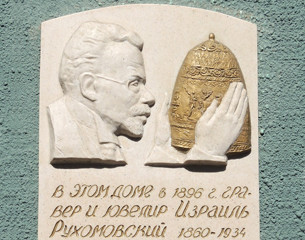

Когда ювелира Израиля Рухомовского попросили сделать копию золотой тиары царя Сайтаферна, он прочитал пару книжек и сдал заказ в срок, получив 1800 рублей. Лишь через 10 лет он узнал, что стал «ювелиром всех времен и народов» – все это время Лувр, отдавший за шедевр 50 тысяч рублей, уверял посетителей, что перед ними оригинал. Разоблачение пошло Рухомовскому на пользу – он уехал в Париж и создал десятки уникальных предметов иудаики для барона Ротшильда.

За сохранение поддельных ценностей в Лувре отвечает целый отдел. По сей день там хранится знаменитая золотая тиара Сайтаферна – одна из самых выдающихся подделок второй половины XIX века, выполненная никому не известным тогда талантливым ювелиром из Мозыря Израилем Рухомовским. Он работал по заказу одесских торговцев поддельными ценностями братьев Гохманов и даже не подозревал, что окажется знаменитостью.

Представить подделку какой-нибудь пусть даже самой незначительной культурной ценности, предъявить её будущему покупателю – задача совсем не простая для жуликов. А рынок подделок во второй половине XIX века в районе Херсона и Одессы был столь велик, что мистификаторам приходилось работать чуть ли не на износ. На подходах к древней Ольвии в доме крестьянина в деревне Парутино работала целая мастерская. Каждое изделие готовили к продаже тщательно, подложные кувшины после вылепки разбивали, а затем склеивали, медные и золотые «находки» перед продажей хранили в таких местах, где они покрывались окисью. К ценности прилагалась легенда, иногда и внушительный бэкграунд.

Из парутинских же крестьян была некая Анюта, что частенько возила раритеты на продажу – она подробно излагала покупателю обстоятельства находки: где нашли, как, кто вёл раскопки. Подделки выкладывались перед взором покупателя вперемешку с подлинными находками. С именами известных археологов, бороздивших тогда курганы Северного Причерноморья, проблем не было, о них трубили все газеты. Среди археологов, в свою очередь, не все были чисты на руку, но основная их часть к производству фальшивок отношения все-таки не имела. Но это неважно – жуликам было на кого сослаться, предлагая современные, но хорошо состаренные работы херсонских, очаковских и одесских ювелиров. При наличии запроса со стороны покупателя мошенники могли разыграть целую постановку, в ходе которой любитель древностей сам обнаруживал «ольвийский клад», прикопанный организаторами мероприятия заблаговременно.

Жизнь кипела, словом. Настолько, что историки и археологическое общество ближе к концу XIX века забили тревогу: качество подделок становилось выше день ото дня. Изделия неизвестных причерноморских мастеров стали попадать в коллекции музеев Кракова, Франкфурта-на-Майне и Парижа. Власти ничего не делали с производителями и никак не гоняли жуликов. Да и не могли: рядовой жандарм вряд ли отличил бы, например, «сазоновские монеты», изделия, производимые на мануфактуре бывшего ротмистра Сазонова и широко гулявшие по южным блошиным рынкам, от ольвийских золотых и серебряных. Начальник полиции был точно так же несведущ, а у покупателя горели глаза. Фабриковались «этрусские» расписные вазы и терракотовые статуэтки, мастера изрядно поднаторели в подделке греческих надписей – этому посвящена отдельная подборка научных трудов того времени. Лучше всего шли золотые подделки.

Не видя иного способа защиты исторических ценностей и авторитета музейных собраний, археологи стали публиковать образовательные статьи, рассматривающие различные способы подделки античной эпиграфики, росписи ваз, фальсификации в серебре и мраморе, подделки керамики. Это не могло остановить производство поддельных ценностей, но было способно повлиять на качество оценки и подход к выбору среди покупателей. Благодаря опубликованным статьям впоследствии стали известны имена некоторых авторов самых скандальных подделок.

Но в 1896 году в прессе появились сообщения, что парижский Лувр приобрёл для своей коллекции выдающуюся находку с юга России – тиару скифского царя Сайтаферна (или Сайтафарна). О самом царе было известно немного. Примерно в третьем веке до нашей эры Ольвия была скифской данницей, Сайтаферн упоминается в декрете тех времён в качестве одного из прибывших требователей даров. В числе остальных подарков жители Ольвии якобы преподнесли ему восемнадцатисантиметровую золотую тиару из нескольких фризов. На нижнем были изображены сценки из жизни скифов, а на среднем красовались мифы из «Илиады», фризы были разделены изображением городской стены. Также на тиаре имелась надпись на греческом: «Царя великого и непобедимого Сайтаферна. Совет и народ ольвиополитов». Тиара была изумительно тонко выполнена и рекомендовала сама себя. По мнению многих экспертов, в надписи были соблюдены традиции греческой эпиграфики, а шрифт во всех деталях совпадал с тем, которым был написан вышеуказанный декрет.

Прежде чем предложить тиару Лувру, известный торговец археологическими ценностями и их подделками Шепсель Гохман в составе прочих драгоценных находок пытался привезти тиару в Лондонский музей, но британцы, зная репутацию этого торговца с юга России, даже не стали встречаться с ним. Предложением заинтересовался Венский музей, его эксперты в подлинности произведения не сомневались, но Гохман просил за тиару слишком много, и музею не удалось собрать нужную сумму. Через доверенных антикваров он предложил тиару Лувру с условием, что посредники попросят 30 тысяч франков. Перед вынесением окончательного решения тиару посмотрели лучшие эксперты по древностям, сотрудничавшие тогда с музеем. Среди них были известный археолог Соломон Рейнак вместе со своим братом Теодором, тоже археологом, а также французские исследователи Поль-Франсуа Фукар и Морис Олло. Ни у кого её подлинность не вызвала сомнений. Чем больше подтверждений в подлинности тиары получали торговцы, тем выше они задирали цену, парижский Лувр купил её в итоге за 200 тысяч франков – по тем временам баснословная сумма.

Как только в прессе появились убедительные доказательства и описания античного произведения, купленного Лувром, российские эксперты стали высказывать сомнения в подлинности шедевра, памятуя о славе южнорусских умельцев. Подобные находки так или иначе проходили через руки очаковских и одесских коммерсантов, и произведение такого уровня не могло бы остаться незамеченным, но те ничего о тиаре не слышали. Русских археологов и исследователей во Франции слушать не стали, но в скандал вмешался немецкий археолог, историк античного искусства Адольф Фуртвенглер – к его мнению в Европе было принято прислушиваться. И скандал завязался.

Пресса с большим удовольствием публиковала очередные цитаты из экспертных перепалок, разогревая интерес вокруг тиары. За пределами Франции тиара тоже давала о себе знать. Антиквары Шиманский и Фогель в начале 1897 года попали под суд в Вене по заявлению Шепселя Гохмана, от которого они скрыли часть дохода от продажи тиары. На самого Гохмана в Одессе тоже было заведено судебное разбирательство – один из кишинёвских коллекционеров обвинял его в продаже поддельных ценностей. Для экспертной оценки суд пригласил Эрнста Штерна, директора музея Одесского общества истории и древностей, а тот в представленных работах увидел известную ему, но неизвестную широкой общественности руку скромного умельца Израиля Рухомовского, ювелира из Мозыря, с которым он познакомился в Одессе. Но шумиха никакой ясности в ситуацию не внесла.

Почти через десять лет на авторство тиары нашёлся самозванец – им оказался художник с Монмартра, некий Элина, и он в тот момент находился под судом как раз за подделку античных ценностей. Он отрицал предъявленные ему обвинения, но зачем-то сознался в подделке тиары Сайтаферна, которая не проходила по следствию и которую он в зале суда почему-то назвал «короной Семирамиды». Газеты были довольны нарастающим комом откровений о тиаре, Лувр тоже не жаловался: музей за время обновлённого скандала посетило более 30 тысяч парижан.

И тут газета «Матэп» публикует письмо, а затем и интервью одного парижского ювелира, который заявлял, что автором тиары Сайтаферна является его давний друг из России, уже названный выше ювелир Израиль Рухомовский. «Фигаро» делает запрос и получает из Одессы ответ в виде телеграммы, который тут же публикует: «Гравер Израиль Рухомовский, проживающий в Одессе, Успенская улица, 36, категорически заявляет, что он является автором тиары, изготовленной им в 1896 г. по заказу лица, прибывшего из Керчи». Более того, становится известно, что Рухомовский уже дал по этому поводу показания русской полиции в Одессе и готов приехать в Париж, если ему оплатят стоимость дорожных расходов. И Лувр готов их оплатить.

Ювелир из маленького белорусского Мозыря, никому не известный самородок, кроме того гравёр и чеканщик. Он никогда не учился живописи, не изучал историю античных искусств, в своё время пытался поступить в Киеве на обучение в гравёрную мастерскую, но выяснилось, что там ему уже нечему учиться. Рухомовский не был намеренным мошенником. В 1892 году, после пожара в Мозыре, он перебрался в Одессу, и тут его талант нашёл солидных заказчиков среди владельцев ювелирных магазинов и тех же братьев Гохманов. Приступая к изготовлению тиары, он и представить себе не мог, чем это обернётся. Когда клиент заказывал её, он сказал, что готовит подарок одному известному харьковскому профессору. Позже, когда скандал кипел вовсю, одним из аргументов сторонников подлинности тиары было убеждение, что ни в России, ни в Европе нет мастера столь высокого художественного уровня и античного чутья, кто смог бы подделать такую искусную работу.

Тогда для доказательства своего авторства Рухомовский привёз четыре фотографических снимка, которые были сделаны в день передачи работы Гохману, эскизы, сделанные для памяти, и указал на литературу, послужившую источником вдохновения и ошибок, благодаря которым тиару удалось разоблачить. Кроме того, Рухомовский предложил по тем же литературным источникам изготовить ещё несколько вещиц в доказательство своего мастерства, что и было сделано. Развенчание тиары стало концом массового производства золотых ольвийских подделок. Шепсель Гохман от дел отошёл, но его младший брат вплотную занялся подделкой серебряных ценностей, ведь рынок фальшивок живуч, притягателен и восполняем. В 1962 году Лувр купил ещё один «античный памятник». На сей раз им оказался серебряный ритон в форме кабаньей головы. Ну, а Рухомовский уехал с женой и детьми в Париж, где создал множество уникальных ювелирных произведений, в том числе саркофаг с миниатюрным золотым скелетиком с 167 костями и десятки предметов иудаики для барона Ротшильда.

Быстрый переход

Китайские философы о жизни: Перестаньте искать себя и начните притворяться!

Интерьерные украшения из природных материалов 2 серия

Ветеран вернул Медведеву Д.А. прибавку к пенсии "для борьбы с пенсионерами"

Вокруг Света с палочкой или Баба Лена путешествует!

Вопрос дополнительной индексации пенсий рассмотрят в августе

Должны ли взрослые дети следовать родительским заветам?

30 правил питания первой женщины-йога

15 вещей в поведении женщин

Слова мудрой ведуньи

Веб камеры

Поделись этим материалом с друзьями в своей социальной сети!

Забыли пароль? Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля.